-

鍼灸小話

鍼灸小話

三寒四温とは?春先の寒暖差で乱れやすい“巡り”と自律神経を整える養生

はじめに 「昨日は春みたいだったのに、今日は真冬みたいに寒い」。春先に増えるこの体感のギャップが、いわゆる三寒四温です。暖かさに向かう途中で寒さが戻るため、体は“春仕様”に切り替えきれず、だるさ・頭の重さ・寝つきの悪さな […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

寒暖差で頭痛が起きるのはなぜ?原因(自律神経・血管・筋緊張)と対策をわかりやすく解説

1. 寒暖差頭痛とは?「温度差」より「切り替え負担」 寒い屋外→暖かい室内、暖房の部屋→冷えた廊下など、短時間の温度差で頭痛が出ることがあります。これは温度そのものが痛いのではなく、体温を一定に保つための調整が急増し、体 […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

寒くなると咳が出るのはなぜ?冷気・乾燥で起きる仕組みと、咳喘息・後鼻漏の見分け方/対策/受診目安

寒くなると咳が出やすい“基本の理由” 寒い時期に咳が増える背景には、体調だけでなく「空気の性質」が大きく関わっています。冬の外気は冷たく乾きやすく、吸い込むたびに、のど〜気管支の粘膜から水分が奪われやすくなります。粘膜は […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

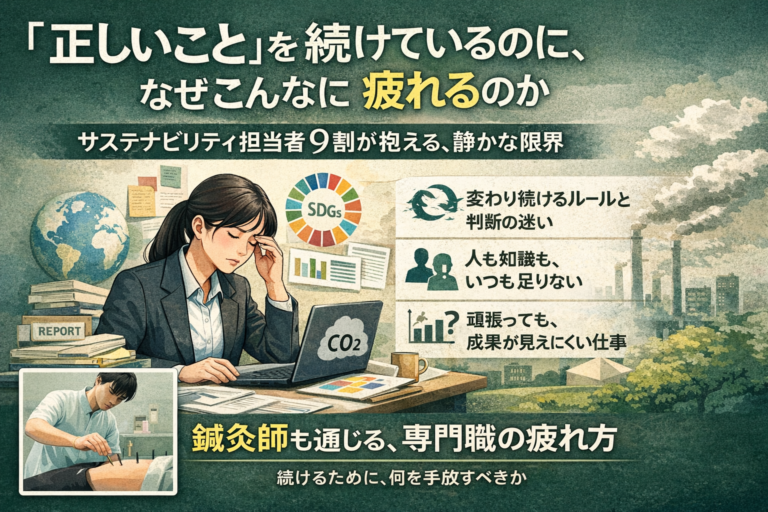

「正しいこと」を続けるほど疲れていく─サステナビリティ担当者9割が感じる現場の限界

企業経営において、サステナビリティやESG対応は、すでに「付加価値」ではなく前提条件になりつつあります。一方で、その実務を担う現場では、静かに限界が近づいていることが明らかになりました。 2026年1月28日、エスプール […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

アルコール中毒とは?原因・症状・治療までわかりやすく解説|アルコール使用障害の正しい知識

アルコール中毒とは何か アルコール中毒とは、アルコールの摂取が原因となり、身体的・精神的・社会的な問題が生じている状態を指します。現在の医学では「アルコール使用障害(Alcohol Use Disorder:AUD)」と […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

節分とは何か?科学や医療が発達しても残り続ける理由と、養生・自律神経から見た本当の意味

なぜ今、あらためて「節分」を考えるのか 節分と聞くと、豆まきや恵方巻といった行事を思い浮かべる人が多いでしょう。スーパーの売り場や保育園の行事としては身近ですが、「なぜそれをするのか」「なぜ今も続いているのか」を深く考え […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

恵方巻きの「恵方」とは何か?― 暦・陰陽五行・歳徳神から読み解く本当の意味

恵方とは何を指す言葉なのか 恵方(えほう)とは、その年に「福をもたらす」と考えられている特定の方角を指します。単なるラッキーディレクションではなく、東洋の暦思想や陰陽道に基づいた概念です。恵方は、その年の運気や物事の流れ […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

立春なのに、なぜ気持ちはまだ冬なのか─暦と体のズレが教えてくれる“春の準備期間”の意味

立春なのに、春を感じられない理由 立春。暦の上では「春の始まり」とされる日です。 けれど実際には、空気はまだ冷たく、朝は布団から出るのもつらい。気分もどこか重たく、春らしい軽やかさとは程遠い。「春になった」と言われても、 […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

旧正月とは何か?東洋医学と養生から読み解く「春節」と体と心の切り替え方

旧正月とは何か 旧正月とは、太陰太陽暦(旧暦)に基づいて祝われる新年のことです。現在の日本では1月1日を元日とする太陽暦が一般的ですが、旧正月は月の満ち欠けを基準としているため、毎年1月下旬から2月中旬の間で日付が変わり […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

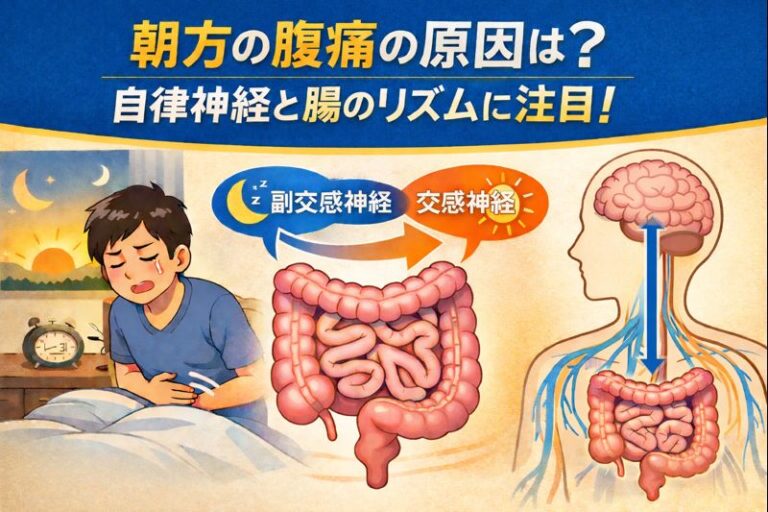

朝方に起きる腹痛の原因とは?自律神経と腸のリズムから読み解く、朝に痛くなる本当の理由

はじめに 「明け方になると腹痛で目が覚める」「起床前後にお腹が痛くなり、トイレに行くと少し楽になる」こうした朝方の腹痛は、珍しい症状ではありません。消化器内科や一般外来でも頻繁に相談される症状の一つです。 重要なのは、朝 […]