-

鍼灸小話

鍼灸小話

正月太りは太ったわけではない?東洋医学と鍼灸で考える「溜める身体」の正体

正月太りとは何か?まず一般的な理解を整理する 正月太りという言葉は、多くの場合「年末年始に食べすぎて体重が増えた」「運動不足が原因で太った」という意味で使われます。確かに、普段より食事量が増え、活動量が減ることは事実でし […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

大晦日の語源と意味とは?東洋思想と暦から読み解く一年の終わりと年越しそばの由来

大晦日とは何か 大晦日(おおみそか)は、12月31日、一年の最後の日を指します。現代では「年末」や「カウントダウンの日」として捉えられることが多い一方で、本来の大晦日は、日本人の時間観や自然観、東洋思想と深く結びついた極 […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

鍼灸における刺鍼とは?刺鍼術式の基本と撚鍼法・打鍼法・管鍼法を体系的に解説

1.鍼灸における刺鍼とは 鍼灸治療における「刺鍼」とは、単に鍼を体内に刺入する行為ではありません。どのような理論・目的のもとで、どのような手順と操作を用いて刺激を加えるかという、治療の質そのものを左右する重要な技術要素で […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

鍼灸施術で貧血が起きることはある?原因と鍼灸院で行うべきリスク管理を解説

1.貧血とは 貧血とは、血液中の赤血球やヘモグロビンが不足し、全身に十分な酸素を運べなくなった状態を指します。医学的には血液検査によりヘモグロビン(Hb)値が基準値を下回った場合に診断されます。 一般的に多いのは鉄欠乏性 […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

鍼灸院で気胸が起きた場合の正しい対処法とは?初期対応・医療連携・損害賠償まで解説

1.鍼灸施術における気胸とは 気胸とは、肺に穴が開き、胸腔内に空気が漏れることで肺が部分的または完全に虚脱する状態を指します。鍼灸施術においては頻度の高い事故ではありませんが、胸部・背部・肩甲間部・頸肩部への刺鍼により発 […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

アトピーとは?原因・症状・治療をわかりやすく解説|体質・皮膚バリアとの関係

1.アトピーとは? アトピーとは、正式にはアトピー性皮膚炎と呼ばれる、慢性的に症状の増悪と寛解を繰り返す皮膚の炎症性疾患です。主な特徴は強いかゆみを伴う湿疹で、皮膚の赤み、ブツブツ、乾燥、ジュクジュクした状態などがみられ […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

適度な湿度は何パーセント?健康・免疫・自律神経の観点から解説

1.適度な湿度とは何パーセントか 室内環境における「適度な湿度」は、一般的に相対湿度40〜60%が目安とされています。この範囲は、快適性だけでなく、呼吸器・皮膚・粘膜機能の維持、感染症予防、アレルギー対策といった健康面の […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

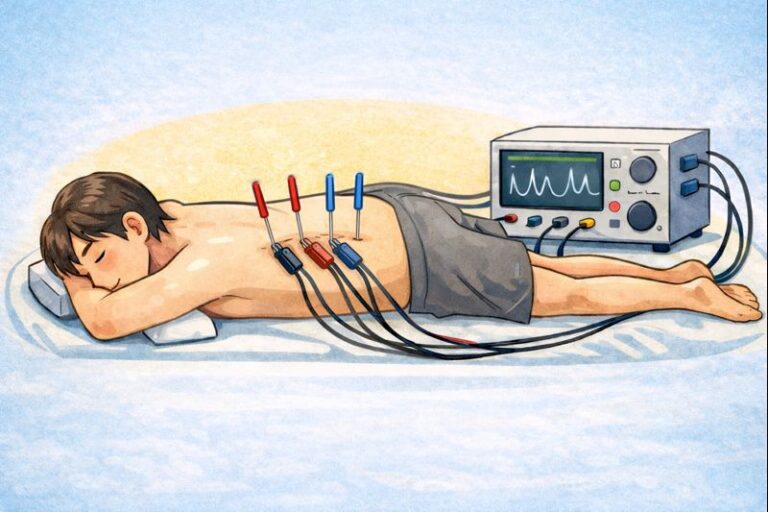

鍼通電(電気鍼)とは?若手鍼灸師が知っておきたい基礎知識と臨床活用のポイント

1.鍼通電(電気鍼)とは 鍼通電とは、刺入した鍼に低周波電流を流し、体内に機械的刺激に加えて電気刺激を与える鍼灸技法です。「電気鍼」「低周波鍼通電療法」などとも呼ばれ、現代鍼灸の臨床では筋・神経系アプローチの代表的な手法 […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

マイクロカレントとは?微弱電流療法の仕組み・効果・低周波との違いをわかりやすく解説

マイクロカレントとは? マイクロカレントとは、マイクロアンペア(μA)単位の非常に弱い電流を体に流す微弱電流療法の一種です。人が刺激として感じることはほとんどなく、筋肉を収縮させたり、強い電気刺激を与えたりしない点が大き […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

古代九鍼とは? 九種の鍼具の形状・用途・現代への継承

1. 古代九鍼とは:鍼治療の原点にして道具体系 古代九鍼とは、中国古典『黄帝内経・霊枢』に記載された、用途・形状・刺激の性質に基づき分類された九種類の鍼具の総称である。九種類の鍼はそれぞれ独自の役割をもち、皮膚表面の刺激 […]