-

鍼灸小話

鍼灸小話

夏目漱石と肩こりの意外な関係:語源の起源から鍼灸の効果まで

肩こりとは? 肩こりの語源は、明治時代の文豪・夏目漱石の小説「門」に由来します。漱石が「頸と肩の継目が石のように凝っていた」と描写したことで、この表現が一般に広まりました。昭和時代になると「肩こり」という言葉が定着し、現 […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

美容鍼灸の効果とアプローチ:自然な美しさを引き出す東洋医学

美容目的の鍼灸治療 美容を目的とした全身に行う鍼灸治療全般を美容鍼灸といいます。顔面部のみへ刺針を中心に、全身の鍼治療と併用しながら行うことが主です。美顔鍼と呼ばれることもあります。 美容鍼灸とは、鍼灸師が東洋医学の知見 […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

災害時の鍼灸師の役割:心と体のケアにおける重要性

地震など災害時の鍼灸マッサージ -

鍼灸小話

鍼灸小話

柳谷素霊と経絡治療:現代鍼灸の礎を築いた巨匠の教え

経絡治療と柳谷素霊 近代鍼灸中興の祖の1人である柳谷素霊(1906-1959)は、学校法人素霊学園 東洋鍼灸専門学校)を創設し初代校長を務めた、「温故知新の精神をもって古典に還れ」と提唱し、岡部素道、井上恵理、小野文恵な […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

承淡安の功績と中国鍼灸の復興:近代鍼灸の父の軌跡

現代中国鍼灸と承淡安 清の太医院にて鍼灸が廃止されて以降、中国鍼灸は低迷期でした。中国鍼灸を復興させ現代中国鍼灸の基礎を作ったのが、承淡安である(1899-1957)である。父も鍼灸師であった事もあり、鍼灸に親しみと憂い […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

鍼灸がもたらすリラクゼーション効果とは?脳波の変化とストレス軽減の秘密に迫る

鍼灸とリラクゼーション効果の基礎 鍼灸は古代中国から続く伝統医学として、現在でも幅広く利用されています。特に近年、鍼灸がもたらすリラクゼーション効果が注目されており、ストレス社会に生きる現代人にとって大きな魅力となってい […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

貝原益軒とお灸の歴史:養生訓に見る健康管理の知恵

貝原益軒と養生訓の中のお灸 腹八分目などの言葉で知られる貝原益軒(1630−1714)は養生訓の著者としても有名ですが、お灸を啓蒙したことでも知られています。貝原益軒が晩年の1713年に刊行した養生訓は、仮名書や要点を具 […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

医心方の歴史と鍼灸における重要性:鍼灸師が知るべき最古の医学書

医心方と丹波康頼 医心方(いしんほう)は現存する世界最古の医学書です。渡来人の末裔であり鍼博士の丹波康頼により編纂された全30巻になる医学書で、984年(寛永2年)に円融上皇に献上しました。以降、明治維新までの数百年間医 […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

卒後に鍼灸学を学ぶなら!全日本鍼灸学会とは?

全日本鍼灸学会の設立 現在、日本鍼灸の業界で最も大きな団体が公益社団法人全日本鍼灸学会です。全日本鍼灸学会は、1980年に日本鍼灸医学会(1948年に日本鍼灸学会として創設、1975年に改名)と日本鍼灸治療学会(1951 […] -

鍼灸小話

鍼灸小話

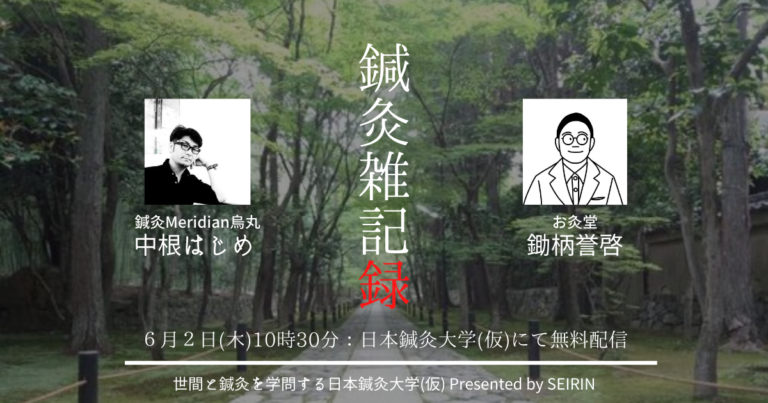

鍼灸雑記#2 養生とウェルビーイングの先のユニークとは

「鍼灸雑記#2」で語られた主なトピック 鋤柄さんのお面 ご自身の似顔絵をフラットなタッチで描いた「お面」をかぶっている鋤柄さん。TiktokやツイッターといったSNS、テレビやラジオといったメディア、雑誌への執筆や著書の […]